Jantando com um identitário

Minha experiência de uma noite de sexta observando um caso didático

Na última sexta-feira, fui chamado para conhecer contatos do meu cônjuge, Matheus Souza Celius. Cansado depois de uma semana em que cobri temas como o escândalo do Ministério da Saúde incluir vacinas contra Covid entre as obrigatórias para crianças, as fontes de financiamento do Hamas e o programa da Dinamarca de desmantelar guetos, todas matérias complexas que demandaram bastante de mim, resisti a princípio, mas acabei cedendo e fui.

Nosso anfitrião é um homem gay de meia idade com um notável talento culinário. Ele nos serviu frango assado, risoto e banoffee — tudo excelente. E, para mim, cerveja. Bebi com moderação. O anfitrião já estava bebendo quando cheguei. Ele tem uma personalidade de alta extroversão, conversa alto e com paixão, encena situações pelas quais passou. É o que, em inglês, chamam de uma pessoa flamboyant. Tenho amigos assim de quem gosto muito e são pessoas muito próximas a mim. Facilmente poderia me tornar amigo do anfitrião, que lembra esses amigos. Eu, comparativamente mais comedido e tímido (mas não quanto a emitir minhas opiniões), sinto que essas amizades são um bom complemento. Alguém tem que ser extrovertido e escandaloso por mim.

Estava correndo tudo bem. Ouvimos músicas da “nossa época” — não estou muito atrás em idade dele, aos 36 já estou ficando, como brinca minha mãe, “de meio-dia para a tarde”. Ouvimos Alanis Morissette, “minha musa eterna”, eu disse, além de No Doubt, Natalie Imbruglia, o primeiro álbum da Shakira e Scissor Sisters. Música de viado, para resumir jocosamente. Também ouvimos Dire Straits, que eu disse que sempre será a trilha sonora que me faz pensar no meu pai. Ele contou sobre um amigo que ele perdeu para a AIDS, e eu comentei sobre a morte da Ágata, levada pela leucemia aos 24 anos, há um ano quase exato, o que ainda me deixa de olhos marejados. Era uma noite memorável pelo aspecto positivo, mas terminou memorável mais pelo aspecto negativo.

As interações que azedaram o risoto aconteceram em dois episódios. No primeiro, o anfitrião alegou que teve uma vida muito mais sofrida que os outros presentes. Em tom de competição, mesmo. O vocabulário era identitário: “privilégio” como algo negativo, “lugar de fala” como um veto anti-intelectual contra opiniões de pessoas que não “sentiram na pele” alguma “opressão”. Considerando isso uma falta de respeito, uma pessoa convidada se retirou. A parte que mais a ofendeu foi quando o anfitrião disse que “sua dor é insignificante comparada à dos meus amigos pobres/trans/negros” — não há como ele saber disso, é tudo presumido, e, como se vê, o tal do “lugar de fala” é terceirizado, alheio, talvez uma admissão de que o anfitrião não tem tantos elementos assim para afirmar seu histórico de vítima. Eu e outros mandamos mensagens para ela. Eu pedi que perdoasse o anfitrião, que ele não falou por mal, que ele está errado, mas essas crenças e atitudes identitárias são comuns hoje, que devemos tolerar até certo ponto, pelo convívio.

Isso foi antes de várias das experiências positivas descritas acima. Antes disso, me perguntaram a respeito do meu livro. Como alguns de vocês devem saber, eu estou fechando um livro sobre identitarismo (escrever este texto é procrastinação do término do livro e deve atrair bronca, mereço a bronca). Como os presentes não conheciam o termo, pediram que eu definisse de forma simples. Eu disse que identitarismo “é política identitária errada, quando os movimentos pelos direitos de grupos de identidade se tornam uma busca por tratamento especial”. Uma pessoa contou sobre sua experiência com um ex-cônjuge que mentiu que foi vítima dela. Eu disse que esses movimentos atraem esse tipo de pessoa, com traços de narcisismo vulnerável, e expliquei a diferença entre narcisista grandioso e narcisista vulnerável — o primeiro é o tipo clássico, o segundo tem características como “complexo de inferioridade” e “ressentimento”. Sei que esses termos psiquiátricos andam sendo abusados, por isso eu disse que o identitarismo atrai esse tipo, não que todos os identitários são narcisistas vulneráveis.

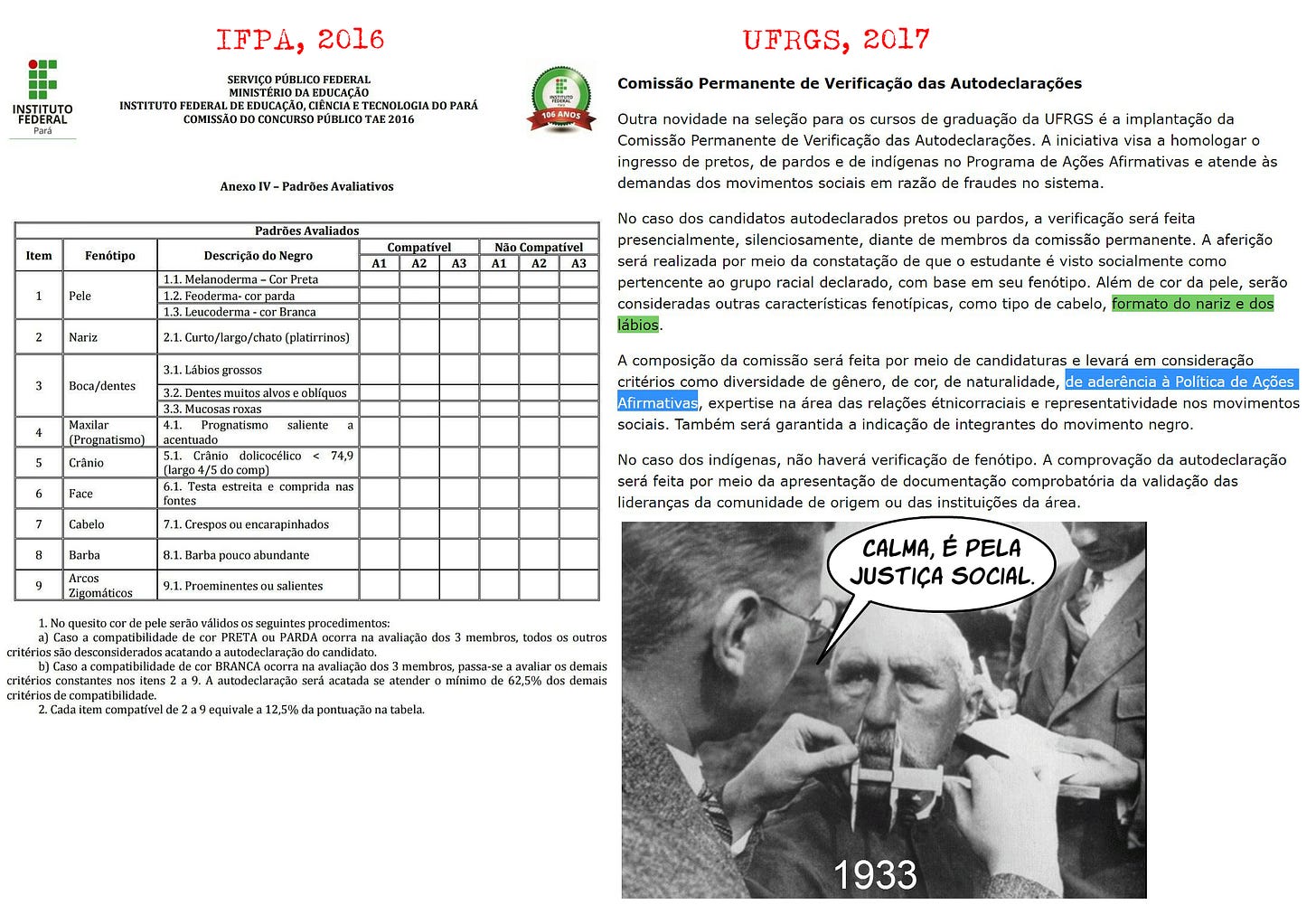

Uma pessoa ligada a uma grande empresa disse que vê mérito nessa análise, mas, percebendo que eu me oponho a outros aspectos do identitarismo como as cotas, disse respeitosamente que discorda e que vê valor nas cotas identitárias dentro de empresas. “Se não tivesse isso, simplesmente não teríamos funcionários negros”, ela explicou. Entendo essa vontade de fazer o bem, mas, como eu disse em audiência no Senado, o tratamento igual é violado por esse tipo de política e o favorecimento leva ao risco de aumentar o estigma contra o grupo favorecido. Sem falar nos péssimos exemplos já dados pela política de cotas nas universidades, que eu resumo com esta imagem:

Até defensores de cotas ficaram pasmos com esta tabela do IFPA em 2016. E eis um argumento meu para o qual nunca recebi uma resposta satisfatória: se você se opõe a políticas de mensuração de características ditas raciais pelo Estado, para decidir quem é contemplado ou não em uma política pública, por que continua apoiando a política de cotas raciais das universidades públicas, em que foram implementadas “comissões de heteroidentificação da autodeclaração”, que usam o “olhômetro” para fazer mensurações similares, só que de forma subjetiva? A parte errada está na precisão e objetividade do instrumento? Como eu disse ao Senado: é espantoso que universidades prefiram a subjetividade acima da objetividade. Se a objetividade é repugnante, é porque o que está sendo feito com ela é repugnante, e aumentar a imprecisão do instrumento, do paquímetro para o “olhômetro”, não apaga a parte errada. Soma-se a isso a declaração explícita da UFRGS (na imagem) e outras instituições de que o critério de escolha dos membros desse “tribunal racial” (nome mais preciso dado pelos críticos como eu) é ideológico: achar a política uma coisa acertada. Isso viola a neutralidade que as instituições públicas têm que ter perante crenças particulares, sejam elas religiosas ou políticas.

Mas não entrei nesses detalhes na discussão do jantar, não gosto de ficar palestrando por minutos a fio nesse tipo de evento social. Prefiro respostas simples, curtas, ao que me perguntam, e geralmente são outros que “monopolizam” mais a conversa, e eu os ouço. Foi essa conversa geral e superficial sobre políticas de favorecimento de “oprimidos” que levou ao primeiro desentendimento, que levou um dos convidados a se retirar.

Horas depois, com aquele intervalo para falar de música e de experiências de vida, a política voltou à pauta. A mesma pessoa que disse que era a favor de cotas raciais nas empresas disse que, em sua experiência no setor privado e por causa do que ela sabe do presidente Lula, ela nunca poderá votar nele. Eu concordei. Foi aí que o anfitrião decidiu que ela, ou eu, estávamos defendendo o Bolsonaro. E ele fez isso aos gritos, em pé, gesticulando e apontando o dedo na minha cara. Ele aceitou que Lula é corrupto: “é ladrão, mas não é um ladrão que vai levar ao nosso genocídio!”, disse ele, apelando para minha própria homossexualidade. Em outros momentos mais calmos, ele fez isso repetidamente. Quando ele sentia que os outros convidados (maioria de mulheres) não estavam concordando com ele, ele se voltava para mim, buscando corroboração pelo nosso “lugar de fala” em comum enquanto gays.

Depois da declaração em alto volume com o indicador na minha cara, eu disse que era uma hipérbole a alegação de que o Bolsonaro levou ou teria levado ao “genocídio” dos GLBT no Brasil. Ele teve quatro anos para isso, e não sei de uma única política pública implementada desfavorecendo especificamente essa população. A explosão foi tremenda, e o acima foi basicamente o pouco que eu consegui dizer. O anfitrião, como fez com o outro convidado que tinha saído, não me deixava falar.

Para ele, é uma verdade incontestável que Bolsonaro é um genocida e Lula é o anti-herói imperfeito que nos salvou. Não queria ouvir nada a respeito de economia. Só ele tem amigas trans que sofrem (Ágata, minha amiga citada acima, era trans), só ele tem amigos pobres (ele cresceu em Brasília, é bem provável que sempre teve mais recursos que minha família de classe média lá no interior de Minas Gerais — não que eu esteja endossando a competição de status de vítima do anfitrião), e o resto de nós, especialmente eu e o convidado que se retirou, somos “privilegiados”. Sabendo como funcionam os dogmas do identitarismo na hierarquização de vítimas (as tais “olimpíadas da opressão”), eu usei as crenças dele contra ele: “você é mais branco que eu”. Eu não fui o único nem o primeiro a apontar isso.

A escapada do anfitrião a esse argumento: “ninguém está falando de raça”. Mas os identitários falaram de pouca coisa além de raça desde 2020. A tentativa de se esquivar da própria acusação de “privilégio” foi cínica. Tentando recuperar seu status como a maior vítima da mesa, ele me “acusou” de ser um privilegiado por ter passado minhas férias em Londres. Eu disse “pagas com meu salário”, para apontar que não há nada de errado nisso e que, se posso fazer essa viagem (depois de bastante sacrifício, não é barata), é mérito meu.

Como eu apontei em mais de uma reportagem, temos pesquisas científicas mostrando que as pessoas que apoiam políticas tipicamente socialistas como “redistribuição de renda” têm associada a isso a inveja maliciosa (aquela que quer derrubar quem está bem), além da compaixão. Essa compaixão, contudo, não se traduz em mais doações para a caridade, é possível que seja apenas uma faceta do exibicionismo moral (mais conhecido como “sinalização de virtude”). Pela teoria do Jonathan Haidt, contudo, espera-se que esta tribo política de fato enfatize mais uma das cinco fundações morais inatas do ser humano, aquela que trata de oferecer cuidados e evitar danos aos percebidos como mais fracos. Mas a atitude de muitos membros da tribo de alegar monopólio da “empatia” é uma falsidade, além de exibicionismo moral.

Não tenho capacidade de ler mentes. Não sei se algo que dizem para mim deriva ou não de inveja. Mas essa condenação da minha viagem (sobre a qual eu falei porque os convidados e ele próprio me perguntaram a respeito) como parte de uma coisa negativa que ele chama de “privilégio” leva a essa suspeita.

Acusação falsa de que eu sou “antivax”

Aberta a torneira do ad hominem, ele, que nunca leu um só texto escrito por mim, me acusou de ser “antivacina”. Convidados presentes que sabem que isso não é verdade protestaram. Meus textos profissionais provam que isso não é verdade. Eis um trecho do meu artigo criticando uma deputada do PSOL por tentar vacinar a filha do Bolsonaro à força contra Covid: “a realidade a respeito das vacinas para Covid-19, que salvaram vidas nos grupos mais vulneráveis à doença, é que não são comparáveis às vacinas clássicas que tínhamos antes”.

Se eu penso que salvaram vidas nos grupos vulneráveis, não posso ser contra, por definição. Eis um resumo das minhas opiniões sobre a pandemia: eu me opus desde o princípio ao que eu chamei de autoritarismo sanitário. No começo, achei que as máscaras eram eficazes, mas mudei de ideia depois das muito rigorosas revisões da Cochrane. Eu me alinhei mais com a Declaração de Great Barrington, que não considero perfeita, mas melhor que o autoritarismo que levou a “passaportes vacinais” desnecessários, demissões, lockdowns, perdas econômicas, enorme prejuízo escolar no Brasil e no mundo. E eu admiro o pioneirismo e coragem dos epidemiologistas da Suécia, que terminou no fim de 2022 com o melhor resultado em mortes excedentes de toda a Europa. Sempre cobri com equilíbrio e sem alarmismo os eventos adversos e potenciais efeitos colaterais especialmente das vacinas de mRNA, uma tecnologia novíssima que, só por isso, exige maior vigilância.

Eu ensinei aos leitores a diferença entre efeito colateral e evento adverso, para pararem de dizer coisas falsas contra a vacina da Pfizer. E jamais embarquei no alarmismo das “mortes súbitas”, eu simplesmente aguardo análises mais rigorosas e coleciono os pareceres de especialistas que sabem mais do assunto que eu. Mas cobri e continuo cobrindo a miocardite, até hoje o mais bem corroborado efeito colateral dessa vacina, que afeta um a cada três ou cinco mil homens jovens que a tomam. Minha matéria da semana passada, aliás, critica o Ministério da Saúde por tornar a vacina obrigatória para crianças, entre outros motivos, porque temos um estudo novo com quatro milhões de participantes que revelou outro sinal de segurança em potencial a respeito de convulsões nas crianças de até quatro anos. Se eu ignorasse essas coisas, eu seria um mau biólogo geneticista (dada a natureza dessa vacina) e mau jornalista. Como muitas dessas posições (exceto o liberalismo, que é questão de princípios) dependem de evidências empíricas, eu posso mudar de ideia a respeito delas como mudei a respeito da eficácia populacional das máscaras.

Por que estou contando esta história

Não omito nomes para criticar uma pessoa sem ninguém saber o que aconteceu, ouvindo só minha versão. Não conto a história aqui para humilhar o anfitrião. Eu conto porque ele é um exemplo didático do que uma crença política dogmática como o identitarismo, associada a outras crenças correlacionadas por motivos irracionais, pode fazer com alguém que, apesar dos pesares, eu ainda considero uma boa pessoa.

A atitude de tudo-ou-nada, oito ou oitenta, “ame-o ou deixe-o” (como dizia a Ditadura Militar) do anfitrião não é exclusiva do identitarismo, mas uma característica de crenças extremas em geral. O identitarismo incentiva essa dicotomia ao simplificar muitos problemas num fla-flu, numa disputa entre opressores e oprimidos. Essa atitude foi muito bem exemplificada nas tentativas de me associar a crenças nefastas contra vacinas, a algum tipo de elite rococó que vai para Londres para se exibir como superior (eu realmente tenho afinidade pela cultura britânica, desde antes de ir estudar e morar por quatro anos lá), e a uma categoria monolítica vilipendiada de “opressores privilegiados” que endossam tudo o que sai da boca de Bolsonaro e rejeitam tudo o que sai da boca de Lula.

Eu acredito que Lula é culpado da maior parte das acusações da Lava Jato, mas já o elogiei justamente por resistir ao identitarismo. Sim, nas últimas eleições eu disse que Bolsonaro era a opção menos pior, e esse foi o máximo de comentário positivo que eu me permiti, além de dizer que ele acertou por não sacrificar a economia brasileira fazendo um lockdown generalizado no país. No meio das besteiras que ele disse sobre as vacinas, houve coisas corretas, como a alegação de que a infecção prévia protege. Paul Offit, um dos maiores especialistas em vacinas do mundo, diz que a melhor proteção disponível até hoje é a imunidade híbrida, derivada de vacina e de infecção prévia. No fim, ambos os lados extremos estavam errados, tanto o que queria só imunidade de rebanho por infecção prévia, quanto o que insistia que só a vacina dava proteção. Defendi a filha do Bolsonaro do autoritarismo monstruoso da deputada do PSOL porque era coisa certa a fazer. Mas eu também já chamei Bolsonaro de “sindicalista de milico, antilaicidade, paladino do olho por olho”.

Eu não preciso me defender aqui. Faço isso para realçar o quanto a ideologia do anfitrião distorceu e me julgou antecipadamente, rejeitando as nuances. Antes de me forçar a agradecer pela comida e a bebida, eu apontei que ele vive numa bolha (um ad hominem bem comportado meu diante das acusações que ouvi, e verdadeiro). O que eu testemunhei foi um caso do que o intelectual líbano-canadense Gad Saad chama de “parasitismo mental”. Os dogmas da ideologia são tão fortes sobre a pessoa que, quando ela esperneia e grita defendendo essas crenças, ela parece uma outra entidade que perde sua personalidade sob o domínio de um parasita mental, um Cordyceps ideológico.

A última coisa que eu ouvi do anfitrião foi uma troca de gritos com outro convidado (ele gritou com no mínimo três de seis convidados) em que ele alegou que Israel está fazendo genocídio contra os palestinos e que mantém um regime de Apartheid. Esta eu nem vou responder, aqui. Recomendo a reflexão do filósofo Michael Huemer: o que prevê que uma pessoa pensa por si própria é a combinação surpreendente de crenças: como a convidada que defendeu cotas raciais e depois disse que jamais votaria em Lula. Isso prova que, mais que os adeptos caricatos das tribos políticas, ela pensa com a própria cabeça. Apesar da discordância quanto à utilidade e moralidade das cotas, eu a admiro por isso. Já o anfitrião é o exato oposto: é possível prever o que ele pensa de um assunto com base na opinião dele em outro assunto que nada tem a ver com o primeiro. Adotar a cartilha completa é um sinal de renúncia à racionalidade, à reflexão, assim como a atitude autoritária dele de gritar e não ouvir os outros — aliás, foi uma das últimas falas dele direcionadas a mim: que ele realmente não queria ouvir.

Isso está fazendo bem para ele? Segundo a convidada para quem ele gritou sua defesa indireta ao grupo terrorista Hamas,1 ele chorou depois que eu saí. Afinal, ele destruiu a experiência do jantar que ele fez, meus elogios às habilidades culinárias agora estão manchados com ele ouvir de mim que vive numa bolha e que tem crenças políticas extremas. Ele chorou, mas não planeja pedir desculpas. Por mim, tudo bem. Só lamento, mas não sofro perdas sociais relevantes com isso. Eu sou macaco velho de bate-bocas e discussões mais saudáveis. Discordar e tolerar opiniões que considero tolas não é novo para mim. Mas é um bicho que ele desconhece. No espírito do palavreado identitário, chamemos isso de neofobia intelectual. O medo ou intolerância contra ideias novas, que poderiam abalar seu modelo de mundo que é um frágil castelo de cartas.

O que eu reparei, até nos momentos mais alegres do jantar, foi que, para o anfitrião, ser gay é um pilar central da identidade. De fato, é algo importante na vida, afinal, tem a ver com amor e felicidade. Mas não deveria ser tão central. No fim das contas, o que pensamos importa mais para quem somos do que acidentes de desenvolvimento como a preferência sexual. Se não pensamos com cuidado, se não lapidamos as nossas crenças, perdemos muitas oportunidades de ser mais do que os acidentes da vida determinaram que devemos ser. É uma das poucas formas que temos de tomar as rédeas da nossa identidade em vez de ficar à deriva, ao sabor dos ventos e marés que não são de nossa escolha. É isso o que uma pessoa com intolerância a pontos de vista diferentes e adepta do identitarismo rouba de si mesma.

Que sirva de mau exemplo para os meus leitores, como o Hamas serviu para muitos repensarem suas posições a respeito da guerra no Oriente Médio.

Difícil não ver as coisas assim, como endosso indireto ao Hamas, dado que o conflito que está fazendo um mês começou com um ataque terrorista do grupo, e muitos dos tais “defensores da Palestina” acreditam que Israel não deveria ter feito nada depois de ver suas mulheres estupradas, famílias inteiras queimadas, crianças e idosos raptados etc., e acham que o Hamas usar civis como escudo é também culpa exclusiva de Israel. Como um gay não sabe da atitude do Hamas para com GLBT é algo que também exemplifica o extremo das crenças do anfitrião.

Ô, Glória! Que jantar! Eli Vieira pensa bem, escreve bem e me parece uma pessoa muito interessante! Obrigada por tudo!

Por ser jornalista, já tive uma miríade de eventos parecidos. Já passei pela mesma rotulação e a sua história se parece muito com uma que já vivi, o que prova o diagnóstico preciso do seu texto.